目次

「プログラミングって何歳から始めたらいいの?」

近年、教育の現場でも注目され、2020年度からは小学校でプログラミング教育が必修化されました。これをきっかけに、「うちの子も早く始めたほうがいいのでは?」と考える保護者が増えています。

一方で、プログラミングは「小学生からで十分」「まだ早すぎると逆効果」という意見もあり、開始時期について悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、プログラミング学習を始める最適なタイミングを年齢別に解説。さらに、家庭での準備や学習環境の整え方もご紹介します。これから習い事を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

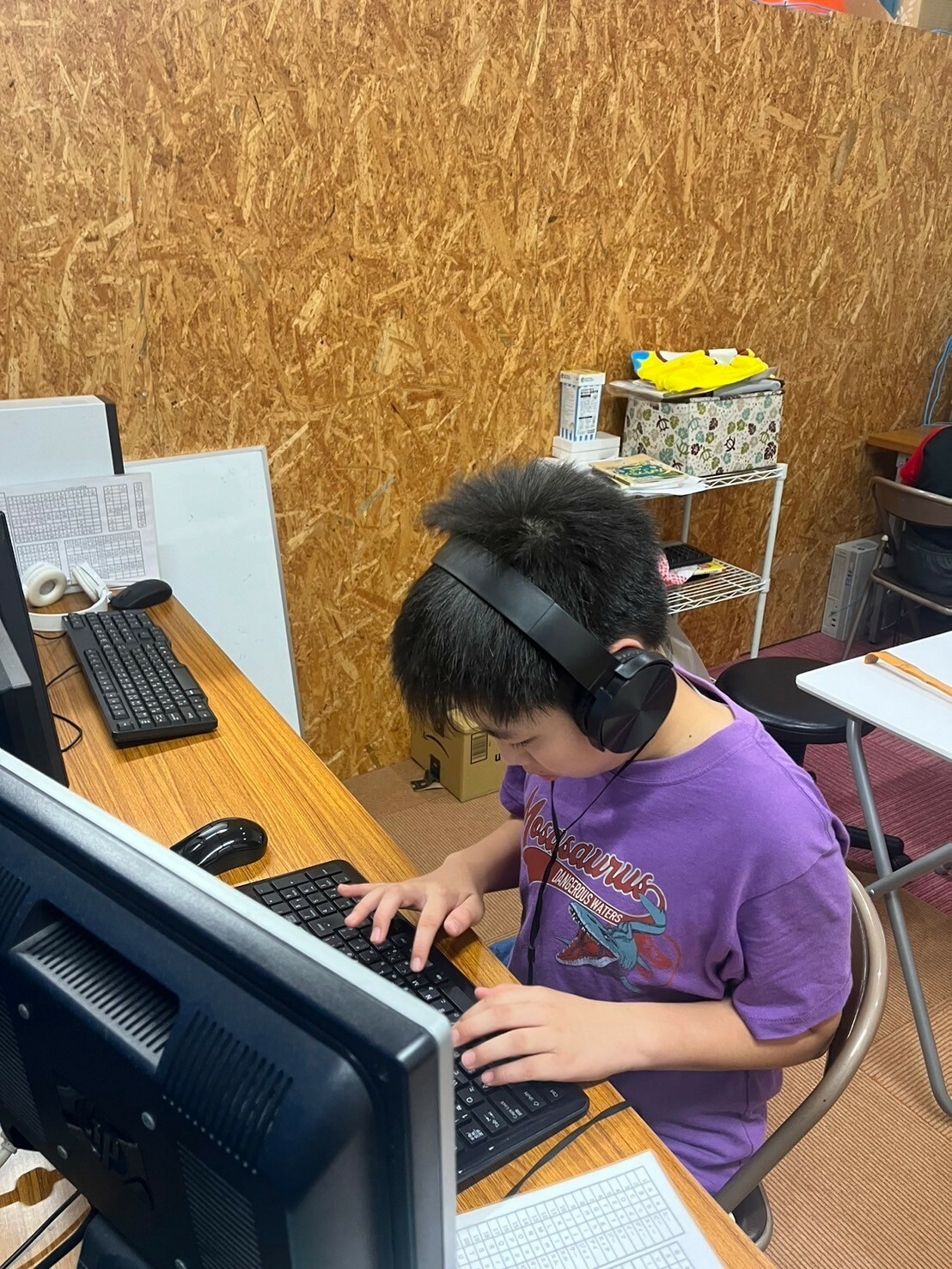

名古屋で人気の「ケーニーズクラブ」には、小学1年生から対応しているプログラミング教室があります。各曜日5名限定の少人数制となっていますので、初めてでも安心。

無料体験教室も実施しているので、名古屋市周辺にお住まいの方はぜひ体験教室を検討してみてください。

※「ケーニーズクラブ」のプログラミング教室をチェックしてみる。

子供のプログラミング学習は何歳から始められる?

プログラミングは「何歳からでないとできない」という決まりはありません。大切なのは、子供が楽しみながら取り組めるかどうかです。

教育現場では小学校で必修化されていますが、実際には未就学児(5〜6歳)から遊び感覚で始めることも可能。一方で、小学生からでもまったく遅くありません。

- 未就学児(5〜6歳):遊び感覚で楽しむ

- 小学校低学年(1〜3年生):直感的に理解しやすく、基礎を作るのに適している

- 小学校高学年(4〜6年生):応用的な学習にチャレンジできる

- 中学生以降:理解力が高く、短期間で効率よく習得できる

つまり、プログラミングは「年齢に応じた始め方」があるだけで、どのタイミングから始めてもメリットがあります。

プログラミングを未就学児(5〜6歳)から始めるメリットと注意点

小学校入学前の子供でも、遊びの延長でプログラミングに触れることができます。

メリット

- 遊び感覚で学べる:ブロックを並べて動かす教材(例:レゴ® WeDo)や、直感的にキャラクターを動かせるアプリを使うことで、自然と「命令すると動く」という仕組みに触れられます。

- 好奇心を刺激できる:自分が動かした結果がすぐに見えるので、「もっとやりたい!」という気持ちにつながります。

注意点

- 集中力が長く続かないため、10〜15分程度の短時間が目安。

- 親が一緒に「楽しいね」と声をかけながら取り組むことが大切です。

小学校低学年(1〜3年生)のプログラミングのメリットと始め方

この時期は「なぜ?」「どうして?」という探求心が強まり、基礎的なプログラミングを始めるのに最適です。

メリット

- 論理的思考の芽が育つ:キャラクターを動かすために「順番に命令する」経験を重ねることで、自然と論理的思考力が養われます。

- 成功体験を積みやすい:簡単なゲームやアニメーションを作ると「自分でできた!」という達成感が得られます。

始め方

- ビジュアル型言語(Scratchなど)が最適。ブロックをつなげる感覚で命令を組み立てられるため、文字を覚えたばかりの子でも安心です。

- 1回20〜30分程度、ゲーム感覚で取り組むと続けやすいです。

小学校高学年(4〜6年生)のプログラミングのメリットと始め方

高学年になると理解力や集中力が増し、より本格的なプログラミングに取り組めます。

メリット

- 応用的な課題に挑戦できる:ゲーム作りやロボット制御など、実践的なテーマに取り組めるようになります。

- 学校の授業や自由研究につなげやすい:学んだことを学校の課題に活かせるため、成果が形になりやすいです。

始め方

- Scratchの応用だけでなく、Pythonなどテキストベースの言語に触れることも可能。

- 目標を「作品発表」や「コンテスト参加」に設定すると、モチベーションが高まります。

プログラミングを中学生以降から始める場合の強み

「中学生からでは遅いのでは?」と心配する保護者もいますが、そんなことはありません。むしろ中学生から始めることで得られる強みもあります。

強み

- 理解力が高いため効率的に習得できる

- Webサイト制作やアプリ開発など、実践的な内容に取り組める

- 将来の進路に直結する:IT系の高校・大学進学や、資格取得の基盤になる

この時期に始めることで「趣味」ではなく「スキル」として定着し、キャリア形成につながる可能性があります。

家庭でできるプログラミング準備と学習環境

「プログラミングを始めさせたいけれど、いきなりスクールに通うのはハードルが高い」と感じるご家庭も多いはず。実は、家庭でもちょっとした工夫でプログラミング学習をスタートできます。ここでは、環境づくりや親子でできる工夫をご紹介します。

端末を用意する

まず必要なのは学習に使える端末です。タブレット1台からでも始められますが、将来的に本格的な学習を考えるならノートPCがあると安心です。古いPCでもScratchなどの軽い教材なら問題なく動作します。

無料教材やアプリを活用する

- Scratch(スクラッチ):低学年から中学生まで幅広く使える定番。ブロックをつなげるだけでキャラクターを動かせる。

- Viscuit(ビスケット):未就学児向け。お絵かき感覚で直感的にプログラミングに触れられる。

- Hour of Code:ディズニーやマインクラフトなど人気キャラを使った教材で、子供が夢中になれる。

これらはすべて無料で使えるため、まずは遊び感覚で試すのがおすすめです。

親が一緒に楽しむ姿勢が大切

低学年や未就学児の場合、子供だけで学ばせるよりも、親が隣で「一緒にやってみよう」と声をかけることで続けやすくなります。特に最初は「難しい」と感じやすいため、「すごいね!」「動いたね!」と褒めながら取り組むことがポイントです。

学習時間は短く区切る

集中力が続く時間は年齢によって違います。未就学児なら10分、小学校低学年なら20〜30分が目安。長時間やらせるよりも、毎週少しずつ続ける方が効果的です。

家庭学習からスクールへのステップアップ

まずは家庭での体験を通じて「プログラミングって楽しい!」と感じてもらうことが大切。その後、もっと深く学びたいと感じたら、スクールやオンライン教室に進むとスムーズに移行できます。

家庭でのプログラミング体験は「学ばせる」よりも「楽しむ」ことが目的。遊びながら自然と論理的思考に触れられるのが、長く続ける一番のコツです。

プログラミングを何歳から学ばせるかは子供次第!

プログラミングは「未就学児からでも始められる」一方で、「小学生や中学生からでも遅くない」習い事です。大切なのは「何歳から始めるか」よりも、子供が楽しめる形で取り組めるかどうか。

年齢ごとにメリットや最適な方法があるため、無理に早く始めさせる必要はありません。

まずは遊びや体験を通じて「やってみたい!」という気持ちを育てることが、長く続けるための第一歩になります。

名古屋で人気の「ケーニーズクラブ」のプログラミング教室は「ゲームで遊ぶ子から創る子へ」をモットーに自分で考える習慣を身につける指導を行っています。

無料体験教室も受け付けていますので、まずは気軽に体験してみませんか?

※名古屋で人気の「ケーニーズクラブ」プログラミング教室をチェック!!